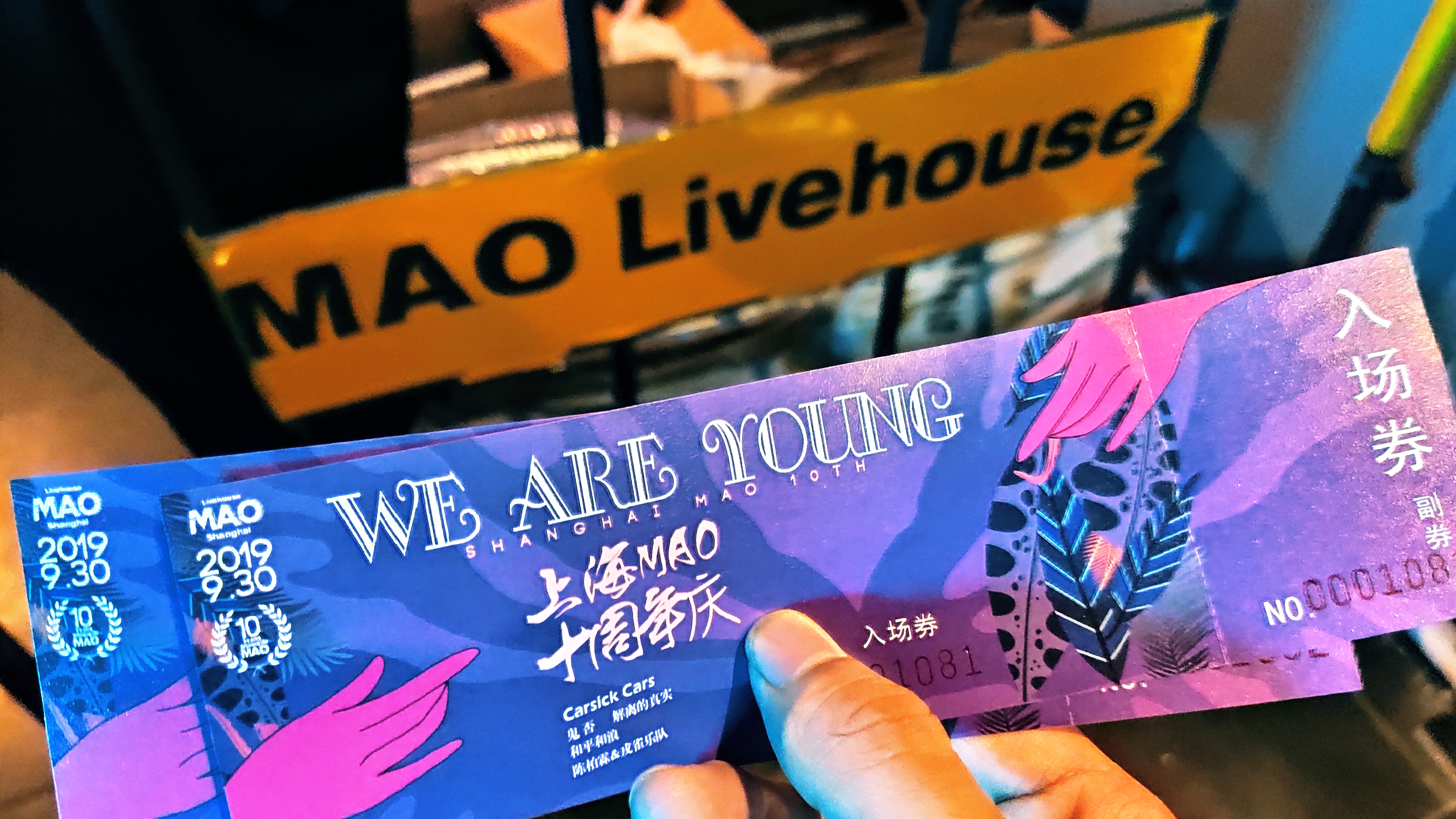

Maolivehouse上海十周年进行到尾声的时候,当乐队的夏天来带来的流量粉丝,以及赶着最末班地铁的人们散去之后,剩下的要么是铁粉,要么是深夜寂寞需要消耗精力的人们,我属于大多数的后者。谈了一次抑郁和消磨自己的恋爱以后,极具渴望获得新的体验和新的知识,用来重建自己的三观,于是在这里经历了从未经历过的夜晚,夏末初秋,国庆70周年前一天,在mao跳跃的如此欢快,听着地下版国歌《中南海》,free myself。

灯光,汗水,气温,鼓点,贝斯,吉他,肉体在这样的氛围下不停的碰撞,刚刚开始的时候,我还不懂,为什么有人这么傻逼的要跳着跳着,故意撞前排的人,周围也不少生气的眼神,这是一个傻子吧。可当Carsick Cars来临,第一首歌《蘑菇》开始响起的时候,大家忽然就一起都跳了起来,它用噪音,用效果器的每一次频率变化,击穿了每个人。他们的歌里有一种情绪,你或者是一个准备出击的骑士,你不用思考着坐骑的步频和等会的攻击手段,只为着风,为荣誉,为欢呼;你或许是一个刚刚看完Mad Max的人,想着自己是废土里独一无二的猎手,刚刚拯救完一个梦中女孩;或许你是《人类群星闪耀时》里的每一个主角,你站在自己最巅峰的时候,回忆着少年时代最美好的快乐;或许你也只是个忧伤的年轻人,带着两男三女进入到mao,却发现最后只剩下你和那个你经常无视的人,sad story,但是没关系,舞起来!

《中南海》是最后的压轴,和这首歌的往常惯例一样,大家会扔许许多多中南海的烟上去,人们的荷尔蒙也到了最高潮,我之前也去过音乐节,去过舅舅的夜店,去过酒吧,去过演唱会,可从来没蹦迪过,都是旁观者的心态,看看别人在干什么,可是突然的,我不管旁边是外国人中国人也好,是男是女也好,我就跳了,疯狂的跳了,挤到人群中,挤到和这首歌最近的地方去。《中南海》这首歌最好的在于它那段漫长,看似什么也没有的间奏,只有吉他在那低低的轰鸣,可当等待结束,那就是最高潮来临的时候。

疯狂的是,当Carsick Cars下台以后,人群还伴着音乐跳了很久很久,仿佛夏日不会结束,盛宴依旧高潮,松鼠也依旧在追寻它的松果一样。周围的人们都是汗水滴答,开心的不能再开心的模样,咔嚓咔嚓的拍着,原来有这么牛逼的乐队,这么牛逼的摇滚乐,一个女生和她的小伙伴说,“你开心么”,“我开心的什么也听不到了”。

好了,这就是我9月30日经历的Carsick Cars,我和自己的欲望好好谈了一谈,释放了自己,趁着刚刚看掉的几本书,又想明白了一些事,前段时间看《卡马拉佐夫兄弟》的时候,我发现自己身上有些因素像极了阿廖沙,那个当着修士,有着深深的道德感,渴望单纯和善良的孩子,他有一句有名的话:

“我们应该首先善良,然后真诚,最后永远不要相互遗忘”

但是作为一个卡马拉佐夫,某些事情在这个社会,你是永远避免不了的(在陀思妥夫斯基本来打算写的第二部中,也证明了这样,阿廖沙成为了荒淫无度的人)。所以我更渴望成为伊凡那样的角色,有着传统道德的枷锁,同时受了欧洲的高等教育,脑海中具有欧里几德的知识和功利主义。我愿意成为这样的矛盾角色,其实也不存在什么渣化不渣化,关键在于你明白自己需要什么,具有自己的主观真理,有一些底线,做一些妥协,然后得到什么,毕竟接受自己的欲望是一件重要的事情,认识自己,才能更加跳脱的出来看世界。

最后,因为喝了点酒,在昏睡两天,吃完各种高能量食物以后,我终于清醒了,写下了这些。

最后的最后,再介绍下Carsick Cars,他们是05年由北京理工的三个学生组成的乐队,深受sonicyouth乐队的影响,但也因此为人所熟知,国外的巡演过程中,深受好评,第二张专辑《You Can Listen, You Can Talk》甚至被华盛顿邮报的”CLICK TRACK”博客评为年度十大专辑之一。但也遗憾的是,原始团队解散了7年多,两年前终于重组了,还是最开始三人的模样,吉他手,张守望,鼓手李青,贝斯手李维斯。

他们和刺猬,Joyside等很多北京乐队一起曾经在D22这个由来自美国哥伦比亚大学,任教于北京大学光华管理学院的教授开设的酒吧里,度过了最快乐的时光。